地质学家李四光曾提出:

“地球是一个庞大的热库,

有源源不绝的热流。

打开地下热库的大门,

不只是为我国开辟新路,

对世界也是开辟新路,

从而对人类做出较大贡献。”

如今,中煤地质总局水文局

已经手握打开地下热库之门的金钥匙,

那就是“取热不取水”开发技术。

在9月15日至17日举行的

2023年世界地热大会上,

作为为数不多的系统集成展商,

水文局展示的“取热不取水”等行业尖端技术频获点赞,

吸引了国内外与会人员的广泛关注。

水文局“取热不取水”到底有多厉害?

今天就带你认识一下它。

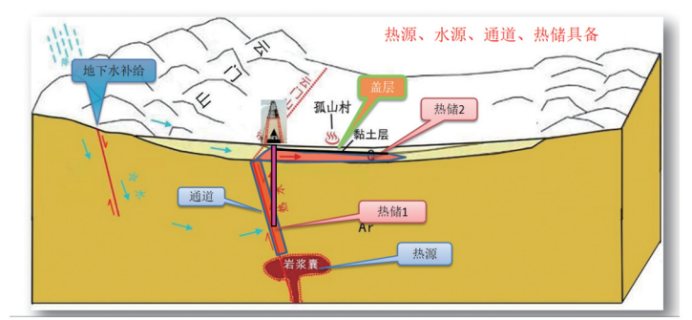

什么是地热能?

所谓地热能,

是指存在于地球内部岩土体、流体和岩浆体中,

可为人类开发利用的热能,

是一种可再生清洁能源。

全球地热资源总量约相当于全球资源总消耗量的45万倍,利用潜力巨大。

地热地质概念模型

在我国,

地热能可就地开发供北方地区清洁取暖;

在一些地热资源丰富区域,

地热水可以助当地发展温泉康养产业;

在具备高温地热能资源的地区,

地热能可作为发电电源,

与其他能源“合作互助”,

保障用电稳定。

什么是中深层“取热不取水”?

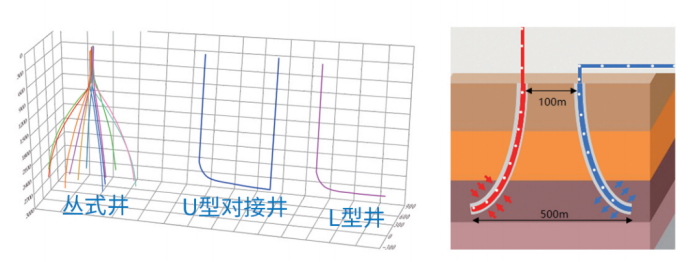

根据地热梯度,

每向下100米,

温度便升高3℃,

这意味着在地下2000—3000米的地方,

就有70℃以上的温度,

可谓地下天然的“锅炉房”。

水文局拥有丛式井、羽状多分支井、U型井、

L型井、八字井等钻探技术,

能够通过先进钻探工艺增大地热井与岩层的接触面积,

获得更多的地热能。

但中深层水热型地热存在钻孔水量不足、

干孔、砂岩回灌困难、

区域水位下降套管腐蚀等问题。

对此,水文局转变思路,

改进中深层地热采热技术,

研发出“取热不取水”技术。

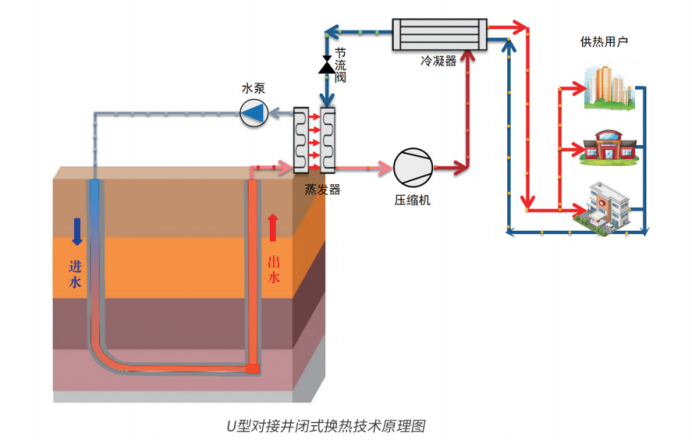

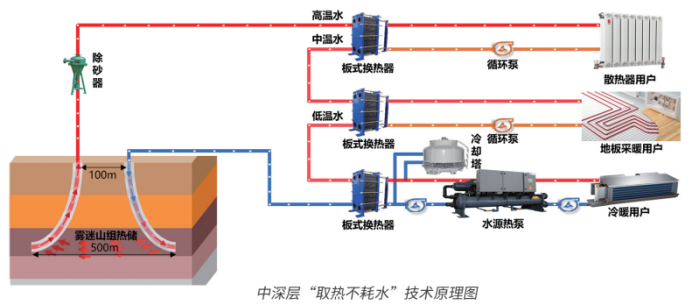

这项技术采用闭式成井工艺,

不与地下水发生任何水力联系,

通过外在的载体和技术手段获得地下热能,

可最大程度保护地下水资源,

为地热资源可持续发展探索出新方向。

中深层地热“取热不取水”技术,

通过钻机向地下2000—3000米深处的热储层施工钻孔

在钻孔中安装密闭的井下换热器

通过换热器传导

将地下热能不断开采出来

并通过专用换热设备向地面建筑物供热。

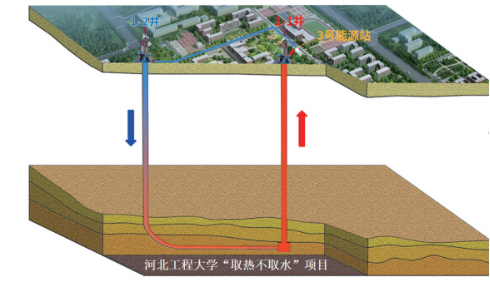

水文局在河北工程大学建设的“U型井”,

是我国第一眼大口径长距离换热U型对接井,

引领了我国北方地区地热供暖方式的变革。

供暖初期和后期的中温天气

采用中深层地热能供暖,

供暖中期的寒冷低温天气

采用中深层地热能+燃气补充。

据测算,

应用该技术为100万平方米面积供暖,

每年可节约标煤1.6万吨,

减排二氧化碳4.3万吨、二氧化硫102吨、

氮氧化物490吨、烟尘45吨,

与植树造林100公顷相当。

地热井使用寿命长,运行成本低,

可减少因扰动地下水导致地质灾害的风险,

无需抽水和回灌,

更加高效,

社会效益、环境效益、经济效益显著。

什么是中深层“取热不耗水”?

针对中深层高温含水层,

采用中深层“取热不耗水”技术,

可实现地热资源可持续开发利用。

该技术采用定向钻井,

将地下高温地热水取上来后

通过换热设备交换传导提取热能,

换热后的尾水回灌地下,

在地表小范围区域实现地下合理井距的采灌均衡,

更好发挥地热绿色能源优势。

水文局实施的雄安新区中深层地热项目,

取得岩溶热储采灌均衡“取热不耗水”技术成果。

通过定向钻探技术形成“八字形”井,

可以防止热突破,

便于地面井间管理。

什么是“地热+多能互补”?

“地热+多能互补”,

是水文局未来发展的技术创新方向,

根据地方能源整体规划,

建设多种能源有机整合、

集成互补的综合能源体系。

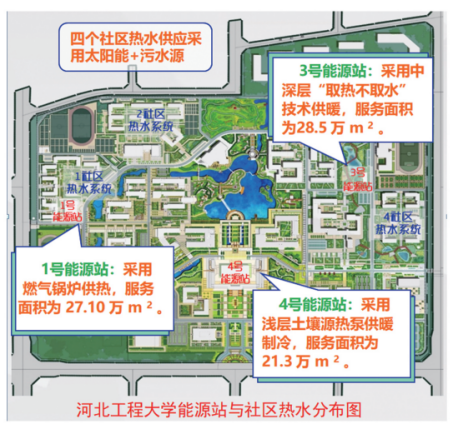

在河北工程大学地热+多能互补项目中,

水文局建立了3个能源站、4个热水系统,

根据能源规划和地质条件确定5种能源方式:

浅层地热能、中深层地热能、燃气、生活污水和太阳能,

打造了全国绿色无烟校区,

成为全国“地热+多能互补”典型示范项目。

上一篇:总局组织在京单位统战人士参观文... 下一篇:“一带一路”气候环境变化国际培...